¿Principio antropológico o diseño inteligente? El ajuste fino del universo

Uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna es la aparente sintonía del universo. Las constantes físicas que determinan su comportamiento —desde la masa del electrón hasta la intensidad de la gravedad— parecen tener valores extraordinariamente precisos. Si cualquiera de ellas variara aunque fuera mínimamente, la materia estable, las estrellas de larga vida o la química compleja no serían posibles.

La pregunta es inevitable: ¿por qué el universo tiene justo los parámetros que permiten la existencia de vida consciente? ¿Ha sido fruto de un diseño deliberado o, más bien, somos el resultado del diseño que sobrevivió entre todos los posibles?

¿El diseño aparente es simplemente el que sobrevivió, o por el contrario ha sido "diseñado" con estos parámetros?

Ajuste fino

En cosmología y física teórica, se habla de ajuste fino (fine-tuning) cuando un parámetro fundamental del universo debe tener un valor extremadamente preciso para que las estructuras complejas —átomos, estrellas, planetas y vida— sean posibles.

Dicho de otro modo, el universo parece “sintonizado” dentro de un margen muy estrecho de condiciones que permiten su estabilidad y evolución durante miles de millones de años. No hablamos de pequeñas coincidencias, sino de equilibrios tan delicados que una variación ínfima haría que el universo fuera radicalmente distinto —y probablemente estéril.

El ajuste fino no es una hipótesis ni una interpretación, sino un hecho empírico o teórico: las constantes y condiciones iniciales del universo parecen encontrarse dentro de márgenes extraordinariamente estrechos que permiten su estabilidad y la aparición de estructuras complejas.

El ajuste fino es un punto de partida, no da una explicación de los sucesos. Sólo indica lo que sucede: si el universo fuera mínimamente distinto, no habría galaxias, estrellas ni vida.

Ejemplos de ajuste fino físico y cosmológico

- La constante de gravitación universal G

Si la gravedad fuera apenas un poco más fuerte, el universo se habría colapsado rápidamente en un “big crunch” antes de que las estrellas se formaran.

Si fuera un poco más débil, la materia no habría llegado a condensarse, y el universo se habría expandido tan rápido que nunca habrían existido galaxias ni planetas. - La constante cosmológica Λ

Determina la energía del vacío y la expansión del universo. Si su valor fuera solo unas decenas de órdenes de magnitud mayor, la expansión habría sido tan acelerada que la materia nunca se habría agrupado. Si fuera mucho menor o negativa, el universo habría colapsado sobre sí mismo. El valor observado está en un rango increíblemente estrecho compatible con la formación de estructuras. - La constante de estructura fina α

Define la intensidad de las interacciones electromagnéticas. Si α fuera ligeramente mayor, los electrones se unirían con demasiada fuerza a los núcleos, impidiendo la química compleja. Si fuera menor, los átomos serían tan inestables que la materia tal como la conocemos no existiría. - La diferencia de masas entre protón y neutrón

Es apenas del 0,14 %. Si esta diferencia fuera mayor, los neutrones libres decaerían tan rápido que no podrían formarse núcleos pesados. Si fuera menor, los protones se desintegrarían en neutrones y el hidrógeno —base de las estrellas y del agua— no existiría. - La densidad crítica del universo y la inflación cósmica

El equilibrio entre la densidad total del universo y su velocidad de expansión inicial tuvo que estar ajustado a una precisión de 1 parte en 1060 para que el cosmos no colapsara ni se disipara completamente.

¿Por qué el ajuste fino es un problema científico?

El problema del ajuste fino es que no sabemos si es real o aparente.

Podría deberse a tres posibilidades:

- Coincidencia fundamental

Las constantes tienen los valores que tienen sin razón profunda, simplemente porque así son. Este enfoque es insatisfactorio para muchos físicos, ya que parece arbitrario. - Selección natural cosmológica o multiverso

Si existen muchos universos (como sugiere la inflación eterna o la teoría de cuerdas), cada uno con distintas constantes físicas, no hay nada “milagroso”: simplemente estamos en uno donde la vida es posible. Este razonamiento es antropológico débil en su esencia. - Principio físico aún desconocido

Puede que las constantes no sean arbitrarias, sino que emergen de una teoría más profunda (una teoría cuántica de la gravedad, o una simetría aún no descubierta) que fija esos valores necesariamente. En ese caso, el “ajuste fino” no sería casual, sino una consecuencia estructural de leyes más fundamentales.

Interpretaciones opuestas

Existen dos enfoques principales para abordar esta cuestión:

El primero es el principio antropológico, formulado en distintas versiones (débil y fuerte). En su forma más moderada, simplemente señala que observamos un universo compatible con la vida porque solo en uno así podríamos existir para observarlo. Es un recordatorio de sesgo de selección: no puede sorprendernos encontrar condiciones que permitan nuestra presencia, porque de no ser así, no estaríamos aquí para notarlo.

El otro enfoque es el denominado diseño inteligente, una hipótesis que propone la existencia de un propósito o agente que habría ajustado deliberadamente las leyes del universo para permitir la vida. Esta idea, aunque filosóficamente sugerente, carece de capacidad predictiva o falsabilidad, lo que la sitúa fuera del ámbito de la ciencia empírica.

El principio antropológico

El principio antropológico es una formulación filosófico-científica que surge de una constatación simple pero profunda: el universo que observamos tiene propiedades compatibles con la existencia de observadores como nosotros.

Su origen moderno se atribuye al físico Brandon Carter, quien lo presentó en 1973 durante un simposio conmemorativo del 500.º aniversario del nacimiento de Copérnico. Carter propuso que, al interpretar los datos cosmológicos, no podemos olvidar una restricción evidente: solo podemos observar universos compatibles con nuestra propia existencia.

A partir de esa idea general se desarrollaron dos formulaciones distintas: el principio antropológico débil y el principio antropológico fuerte.

- El principio antropológico débil (PAD) es, en esencia, una observación metodológica.

Afirma que:

“Los valores observados de las cantidades físicas y cosmológicas no son igualmente probables, sino que deben ser compatibles con la existencia de regiones del universo donde pueda surgir vida basada en el carbono, y, en particular, con la existencia de observadores.”

— Brandon Carter, 1974

Es decir, nuestra presencia como observadores introduce un sesgo de selección: no podemos esperar encontrar condiciones que impidan nuestra existencia. Este principio no implica que el universo esté diseñado para nosotros, sino que solo en un universo con las condiciones adecuadas podríamos existir para observarlo.

Según el principio antropológico, solo en un universo con las condiciones adecuadas podríamos existir para observarlo.

Ejemplo ilustrativo: Si alguien gana la lotería y se pregunta “¿por qué justo yo?”, el principio antropológico débil diría: porque solo quien gana puede hacerse esa pregunta. El resto de los participantes, simplemente, no tiene ocasión de reflexionar sobre ello.

En el contexto cosmológico, este principio nos recuerda que cualquier teoría que pretenda explicar las condiciones del universo debe ser coherente con el hecho de que existen observadores dentro de él. Por tanto, algunos parámetros aparentemente improbables no requieren explicación teleológica, sino que pueden entenderse como una consecuencia del sesgo observacional.

- El principio antropológico fuerte (PAF) va un paso más allá, y aquí es donde el debate filosófico se vuelve más intenso.

Carter lo formuló de forma más audaz:

“El universo debe poseer aquellas propiedades que permitan la aparición de vida en alguna etapa de su historia.”

A diferencia del débil, el principio fuerte no se limita a constatar un sesgo de observación: plantea que el universo está, de algún modo, “obligado” a generar condiciones que hagan posible la vida.

Esto puede interpretarse de dos maneras:

- Versión teleológica o finalista: el universo está configurado de tal forma que inevitablemente produce vida y conciencia. En esta interpretación, el cosmos tendría un propósito inherente: el surgimiento de observadores.

- Versión física o estructural: las leyes fundamentales del universo son tales que, de forma natural, conducen a la complejidad y la autoorganización, culminando en sistemas biológicos y conscientes. No implica intención, pero sí necesidad estructural.

Ejemplo: Si el principio débil dice “solo podemos observar un universo compatible con la vida”, el principio fuerte dice “el universo está hecho de tal manera que la vida debe surgir en él”.

El paralelismo con la evolución biológica

En biología, la complejidad no requiere intención: la selección natural impera. Las variaciones genéticas ocurren al azar, y las que resultan viables persisten. El resultado, tras millones de generaciones, es un sistema que parece diseñado, pero cuyo orden surge de procesos ciegos de filtrado y acumulación.

Esta lógica puede extrapolarse —al menos como hipótesis de trabajo— a escalas cosmológicas. Algunos físicos teóricos, como Lee Smolin, han propuesto que los universos podrían reproducirse a través de agujeros negros, generando una especie de selección natural cosmológica. En ese escenario, los universos con parámetros físicos que favorecen la formación de estrellas y agujeros negros tendrían más “descendientes”. No es una idea comprobada, pero introduce una noción crucial: la complejidad puede ser el resultado de procesos evolutivos, no necesariamente de diseño intencional.

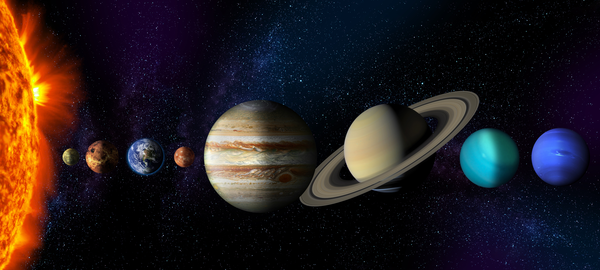

El caso de la Tierra: equilibrio dinámico, no perfección

La Tierra suele citarse como ejemplo de ajuste fino: la distancia adecuada al Sol, la masa correcta, la presencia de agua líquida, un campo magnético protector, una atmósfera estable y una Luna que regula el eje de rotación. Pero estos factores no son el producto de un plan previo, sino de procesos contingentes que se retroalimentaron con la propia evolución de la vida.

Durante su historia, el planeta ha experimentado estados extremos —glaciaciones globales, impactos de asteroides, cambios químicos profundos— y, sin embargo, el sistema terrestre se ha mantenido dentro de límites compatibles con la biología. La estabilidad no ha sido dada, sino construida por la interacción entre geología, biología y clima. La vida no se adaptó a un mundo perfecto: lo transformó hasta hacerlo viable.

Un universo que “aprende” por supervivencia

Desde esta perspectiva, el “diseño” que percibimos podría ser la consecuencia inevitable de un principio más general: la permanencia de lo que funciona. Tanto a nivel biológico como físico, las configuraciones inestables desaparecen, mientras que las que pueden persistir se acumulan y complejizan.

El resultado final puede dar la impresión de intencionalidad, pero es simplemente el reflejo de que solo perduran los sistemas compatibles con su propio mantenimiento. En este sentido, el universo no está ajustado para la vida; más bien, la vida es el producto más sofisticado del ajuste continuo del universo consigo mismo.

Los límites actuales de nuestra comprensión física

El principio antropológico en cualquiera de sus formulaciones se invoca a menudo para reflexionar sobre un hecho que incomoda a la física moderna: el universo parece extremadamente ajustado. No solo para permitir la vida, sino incluso para ser estable durante miles de millones de años.

Las constantes fundamentales parecen ocupar una franja ínfima de valores posibles. Una pequeña variación en alguna de ellas daría lugar a universos radicalmente distintos: sin átomos estables, sin estrellas de larga vida o sin química compleja.

Este “ajuste fino” no implica necesariamente intención, pero sí sugiere que las condiciones que permiten la existencia de observadores son extraordinariamente restrictivas. Y ahí es donde el principio antropológico se convierte en una herramienta interpretativa: ¿vemos un universo tan calibrado porque es así por necesidad, o simplemente porque no podríamos verlo de otra forma?

La paradoja de la energía del vacío

El mejor ejemplo de lo poco que comprendemos realmente sobre este equilibrio es el caso de la energía del vacío cuántico, también llamada constante cosmológica.

En la teoría cuántica de campos, el espacio vacío no está “vacío”: está lleno de fluctuaciones cuánticas que generan energía incluso en ausencia de materia. Si sumamos las contribuciones de todos los campos y modos posibles, obtenemos un valor descomunal, del orden de 10120 veces mayor que el valor observado a partir de la expansión acelerada del universo. Esta discrepancia es conocida como el problema de la constante cosmológica.

Este desajuste de 120 órdenes de magnitud entre la predicción teórica y la observación empírica es, con diferencia, la discrepancia más grande de toda la física moderna. Si nuestras teorías fueran correctas, el universo debería haberse expandido de forma tan violenta que jamás habrían podido formarse galaxias, estrellas ni, por supuesto, vida.

El hecho de que no haya ocurrido así es un misterio de primer orden. Es como si el universo hubiera ajustado su propia constante cosmológica con una precisión que desafía toda explicación natural.

¿Casualidad, necesidad o algo más profundo?

Aquí el principio antropológico vuelve a entrar en juego. Algunos físicos argumentan que no hay que buscar una causa “oculta” para el valor de Λ: si existen múltiples universos con diferentes constantes físicas —como propone la hipótesis del multiverso inflacionario—, entonces solo en aquellos donde la energía del vacío sea suficientemente pequeña podrá existir materia compleja y observadores conscientes. En consecuencia, no sería sorprendente que vivamos en uno de ellos.

Otros, sin embargo, consideran que esto no resuelve el problema, sino que lo desplaza: ¿por qué existen esas leyes fundamentales y ese conjunto de universos en primer lugar? El ajuste fino puede explicarse estadísticamente, pero no deja de señalar que nuestro marco teórico actual podría estar incompleto.

Indicios de que no entendemos toda la física

La aceleración cósmica, atribuida hoy a una vaga “energía oscura”, puede ser síntoma de que nuestras teorías de la gravedad o del vacío son parciales. Quizá la relatividad general y la mecánica cuántica, las dos grandes columnas de la física moderna no tienen cabida en un marco unificado.

A ello se suman otras tensiones empíricas:

- La constante de Hubble, medida con métodos distintos arroja resultados incompatibles.

- La materia oscura, que constituye alrededor del 85 % de la masa del universo, no ha sido detectada directamente pese a décadas de búsqueda.

- Y la energía oscura, que domina la dinámica cósmica actual, no tiene una descripción teórica satisfactoria.

Todo apunta a que el universo es más complejo —o más sutil— de lo que nuestras ecuaciones capturan.

En palabras del físico Steven Weinberg, uno de los padres del modelo estándar:

“Cuanto más comprensible parece el universo, más parece también carente de propósito.”

Y, sin embargo, ese mismo vacío aparente es lo que sigue alimentando nuestra búsqueda: comprender por qué las leyes son como son y no de otra manera.