Supervivencia en equipo #1. Líquenes.

Cuando pensamos en supervivencia en condiciones extremas, a menudo vienen a la mente organismos solitarios y ultrarresistentes, cuya evolución les ha proporcionado las herramientas indispensables para prosperar en los lugares más inhóspitos. Sin embargo, uno de los ejemplos más potentes de supervivencia en equipo lo encontramos en los líquenes: asociaciones simbióticas que demuestran que la cooperación puede ser la clave para resistir en algunos de los ambientes más difíciles.

Simbiosis

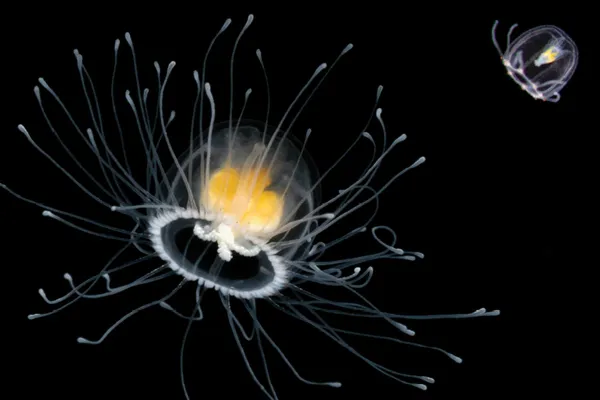

Como se ha expuesto en el párrafo anterior, los líquenes son asociaciones simbióticas, pero... ¿qué es la simbiosis?

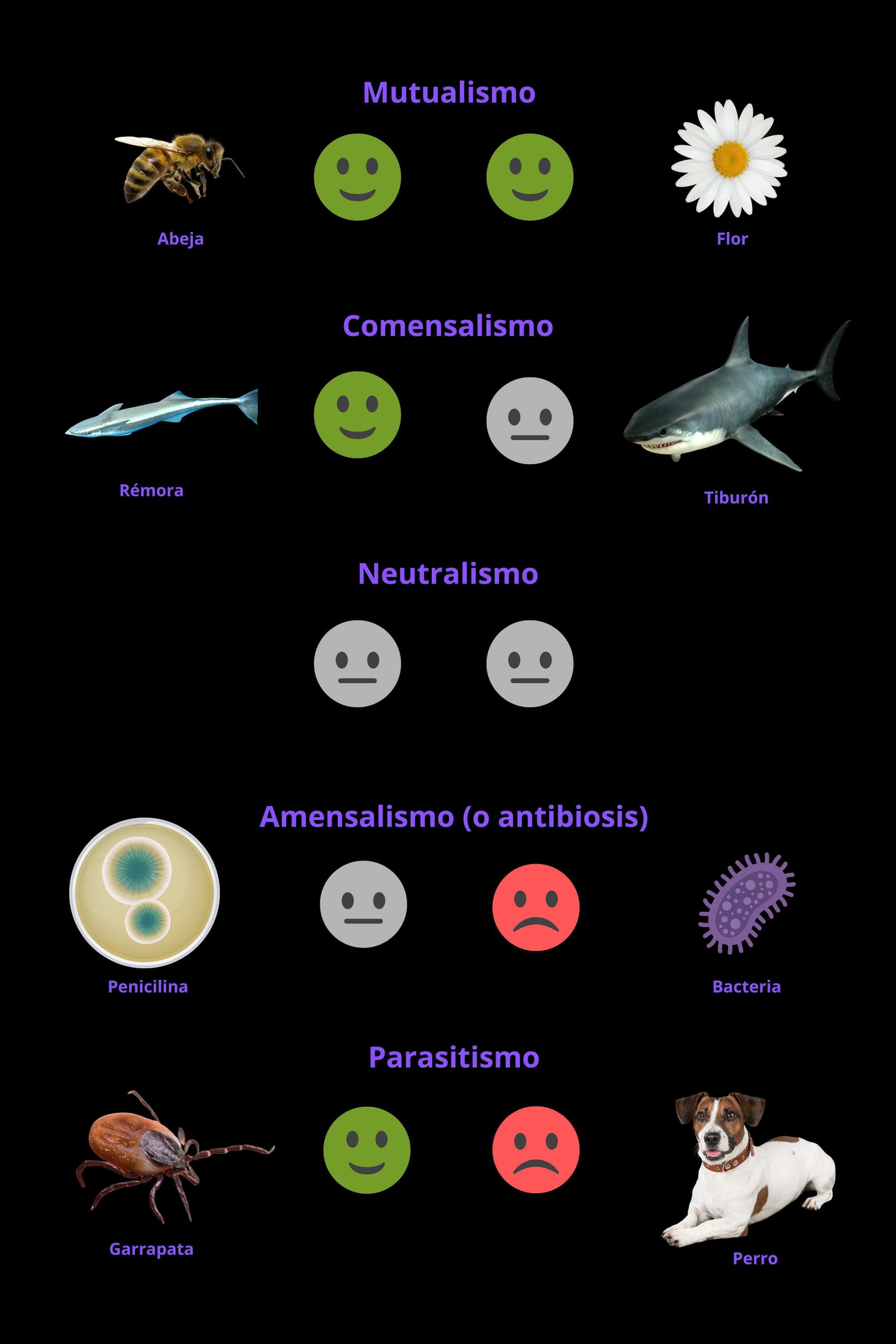

La simbiosis es una relación biológica estrecha y prolongada entre organismos de distintas especies. Ahora bien, dependiendo del beneficio o perjuicio que obtienen los organismos involucrados, se distinguen varios tipos de simbiosis:

🟢 1. Mutualismo

Ambos organismos se benefician de la relación. Ejemplo: Las abejas y las flores: las abejas obtienen néctar como alimento, y al mismo tiempo transportan el polen, facilitando la polinización de las flores.

🟡 2. Comensalismo

Uno de los organismos se beneficia y el otro no se ve afectado (ni beneficiado ni perjudicado). Ejemplo: Las rémoras y los tiburones: las rémoras se adhieren al cuerpo del tiburón y se alimentan de los restos de comida que deja, mientras el tiburón no se ve afectado.

🔴 3. Parasitismo

Uno de los organismos (parásito) se beneficia a costa del otro (hospedador), causándole algún daño. Ejemplo: Las garrapatas en los mamíferos: la garrapata se alimenta de la sangre del hospedador, lo que puede debilitarlo y transmitirle enfermedades.

⚪ 4. Amensalismo (o antibiosis)

Definición: Uno de los organismos se ve perjudicado, mientras que el otro no obtiene beneficio ni perjuicio. Ejemplo: La penicilina producida por ciertos hongos del género Penicillium inhibe el crecimiento de bacterias cercanas, pero el hongo no obtiene un beneficio directo de ello.

⚫ 5. Neutralismo

Definición: Ambas especies coexisten sin afectarse mutuamente. Es una forma de interacción nula o insignificante. Ejemplo: Una araña y un ciempiés que viven en el mismo jardín pero no interactúan ni compiten por recursos.

¿Qué es un liquen?

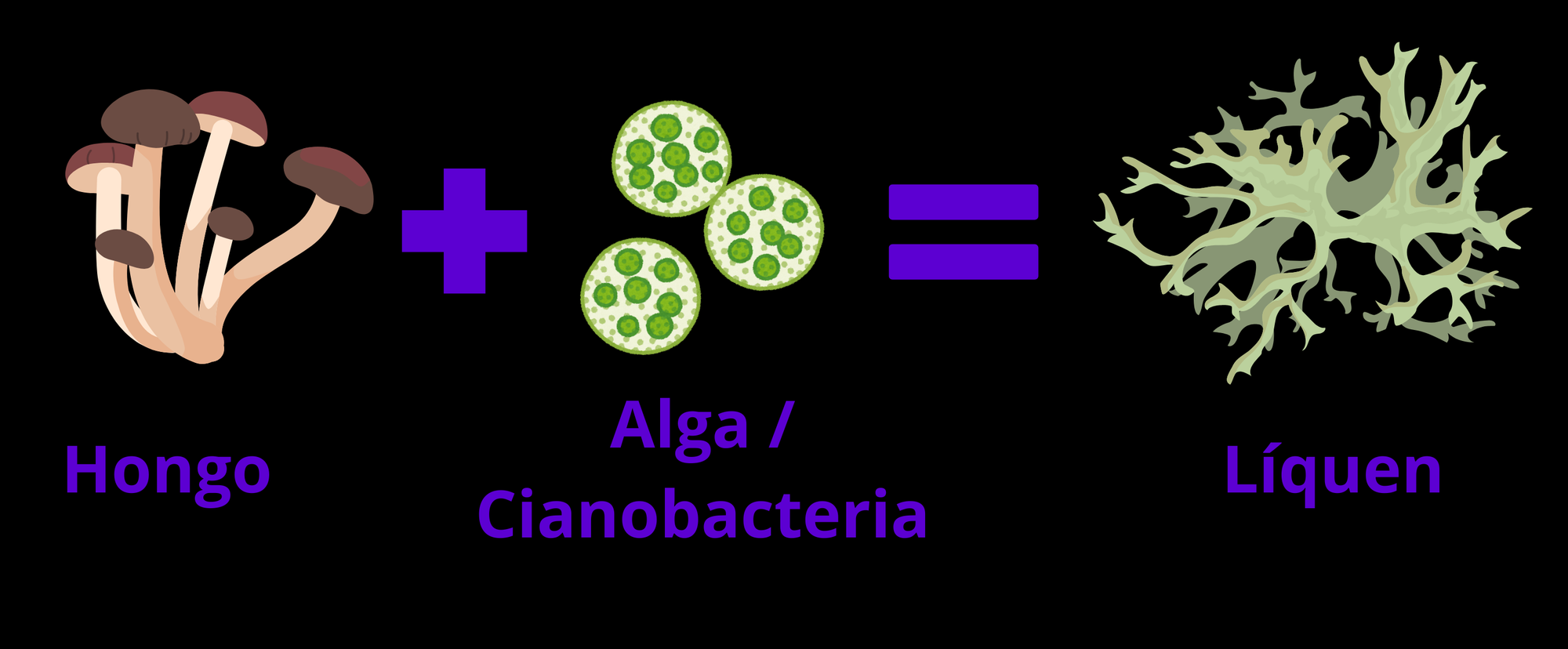

Los líquenes no son un solo organismo, sino una asociación simbiótica (o más bien una comunidad muy íntima) entre:

- Un hongo (micobionte) que aporta estructura, adherencia al sustrato, protección frente al ambiente

- Un alga verde o una cianobacteria (fotobionte) que realiza la fotosíntesis y aporta azúcares u otros compuestos necesarios para el conjunto.

- En muchos casos, incluso otros microorganismos (levaduras, bacterias) que completan la “comunidad liquénica”.

Desde esta perspectiva, el liquen es “más que la suma de sus partes”: cada componente aislado no llegaría a habitar los ambientes extremos donde los líquenes prosperan, pero juntos forman algo nuevo, mucho más resistente. Uno de los mejores ejemplos sinérgicos de la naturaleza.

Dado que ambos organismos dependen uno del otro para sobrevivir en ambientes donde por separado no podrían hacerlo, se habla de mutualismo obligado, ya que la relación es beneficiosa y esencial para ambos.

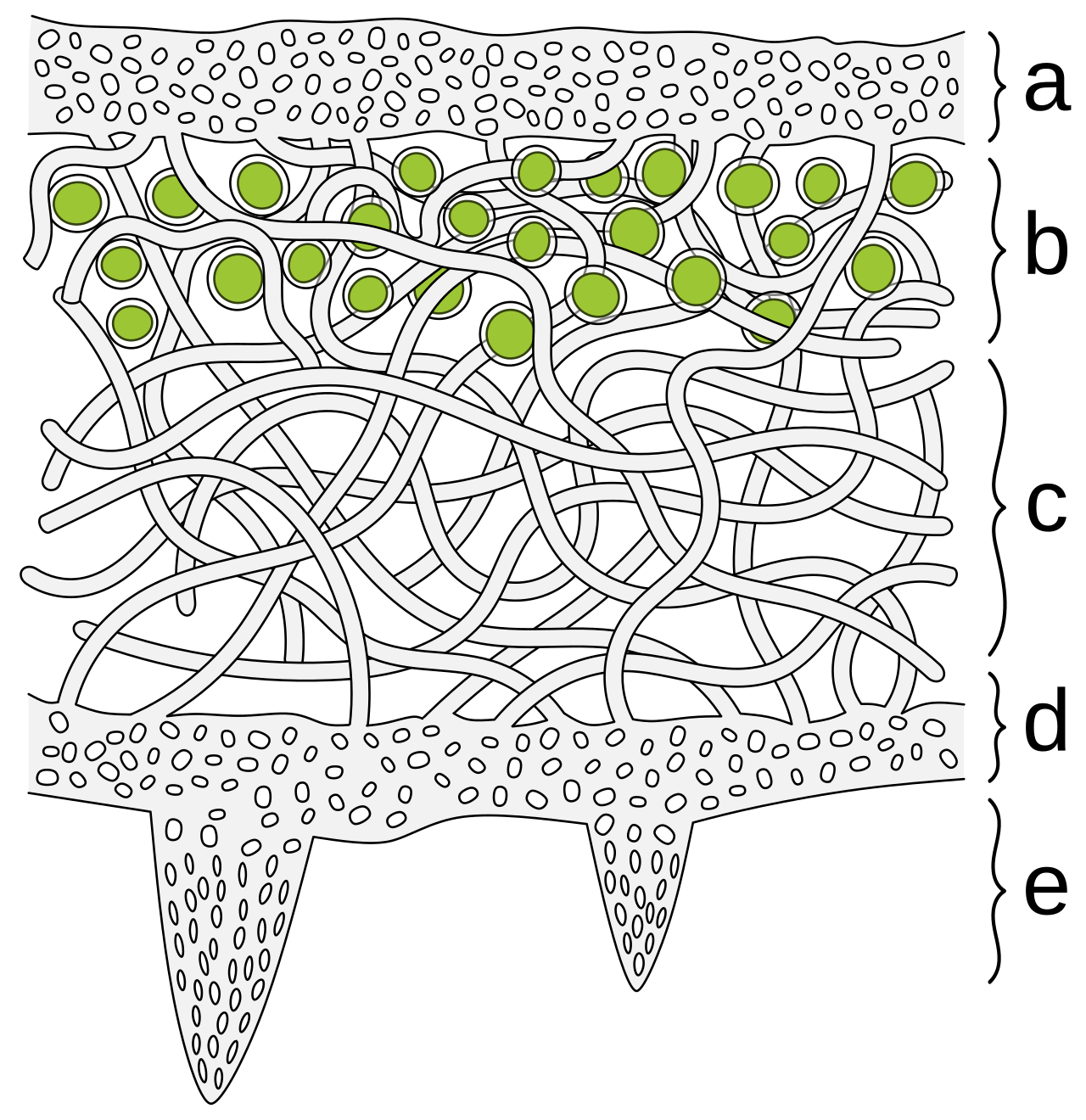

Sección transversal esquemática de un liquen foliáceo: (a) La corteza es la capa externa de filamentos fúngicos (hifas) entrelazados (b) Esta capa fotobiótica contiene algas verdes fotosintéticas (c) Hifas poco compactas en la médula (d) Una corteza inferior entrelazada (e) Hifas de anclaje llamadas rizinas, donde el hongo se adhiere al sustrato. Crédito: https://en.wikipedia.org/wiki/Lichen#/media/File:Lichen_cross_section_%E2%80%93_heteromeric_thallus.svg

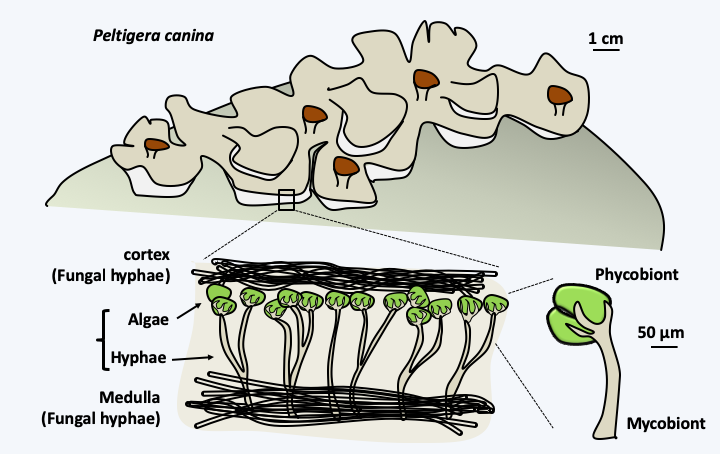

Estructura del liquen Peltigera canina. Crédito: https://uu-microbial-eukaryotes.github.io/ebook/book/Part1/major_events/sections/symbiosis.html

"Estructura de los líquenes. Los líquenes, como el Peltigera horizontalis, son organismos simbióticos mutualistas formados por la asociación de un hongo o micobionte con algas, cianobacterias como en el Peltigera canina, o ambos: ficobiontes. Están perfectamente adaptados a la vida terrestre y han colonizado muchas superficies. Las hifas del hongo rodean a las algas, a veces muy íntimamente a través de haustorios, pero no penetran en las células de las algas. Al igual que en la endosimbiosis de tipo plastidial, el ficobionte proporciona materia carbonosa, o incluso fija el nitrógeno atmosférico si la cianobacteria simbiótica tiene esa capacidad. Lo que aporta el hongo es menos claro, posiblemente protección, sales minerales y la conquista de biotopos terrestres. La combinación suele ser obligatoria para el hongo, mientras que es opcional para las algas. Sin embargo, las algas libres son generalmente raras en la naturaleza." Symbiosis and its role in the evolution of eukaryotes. https://uu-microbial-eukaryotes.github.io/ebook/

Tipos de líquenes según su forma

Una de las características más llamativas de los líquenes es la gran diversidad de formas, colores y texturas que presentan. Pueden variar desde tonos verdes o grises hasta colores más vivos como amarillos, rojos o naranjas. Aunque existen distintas formas de clasificarlos, según su morfología se pueden distinguir siete tipos principales:

- Foliáceos: crecen sobre la superficie del sustrato, extendiéndose a lo largo de él y fijándose mediante rizinas o en un solo punto de anclaje. Ejemplos: Xanthoria, Physcia, Umbillicaria.

- Fruticulosos: adoptan una forma similar a pequeños arbustos y se adhieren al sustrato por un punto o por una zona de unión reducida. Ejemplos: Usnea, Alectoria, Ramalina.

- Escamosos: presentan un borde que no se adhiere completamente al sustrato, formando un tapiz compuesto por escamas muy próximas entre sí. Ejemplo: Psora.

- Filamentosos: se asemejan a los fruticulosos, pero forman una red de hilos o filamentos muy finos y generalmente entrelazados. Ejemplo: Cystocoleus.

- Gelatinosos: cuando absorben suficiente humedad, adquieren una textura blanda, carnosa y flexible, llegando incluso a volverse translúcidos en condiciones de alta humedad.

- Crustáceos: son el grupo más numeroso entre los líquenes. Se adhieren firmemente al sustrato, que suele ser rocoso, aunque también pueden encontrarse sobre madera muerta, cortezas, hojas, tierra o humus.

- Compuestos: poseen dos talos diferenciados: uno principal, generalmente de tipo escamoso o crustáceo, y otro secundario, de tipo fruticuloso.

¿A qué se debe este caso de supervivencia en equipo?

Analicemos los mecanismos que permiten a los líquenes prosperar donde muchas otras formas de vida no pueden:

1. Protección y acceso a recursos

- El hongo actúa como “casco” o “fortaleza”: se adhiere firmemente al sustrato (rocas, cortezas, suelos pobres) y protege al fotobionte de radiación ultravioleta, desecación, viento.

- El alga o cianobacteria, a su vez, convierte luz + agua + CO₂ en carbohidratos que alimentan a ambos.

- En equipo, pueden colonizar rocas desnudas, suelos pobres, ambientes de montaña, desiertos o zonas polares.

2. Tolerancia a condiciones extremas

- Los líquenes pueden sobrevivir a sequía prolongada, variaciones térmicas grandes, alta radiación, falta de nutrientes.

- Un estudio explicaba que gracias a esa asociación simbiótica, pueden resistir de modo latente y luego reactivarse cuando las condiciones mejoran.

- Su crecimiento es lento, pero la longevidad puede ser muy alta, lo que les permite sobrevivir en tiempos y espacios donde otros organismos no lo logran.

3. Pioneros ecológicos y facilitadores de vida

- En muchos ambientes extremos —como rocas volcánicas, zonas de alta montaña, superficies recién desveladas— los líquenes actúan como colonizadores primarios. Preparan el sustrato para que otras especies vegetales lleguen.

- Contribuyen al ciclo del carbono, del nitrógeno, a la estabilización de suelos y al ciclo del agua, hecho que no sólo los beneficia a ellos, sino al ecosistema entero.

Ejemplos destacados de la supervivencia de los líquenes

Aquí algunos escenarios donde los líquenes brillan como verdaderos sobrevivientes en equipo.

- Las altas montañas y zonas alpinas: los líquenes resisten temperaturas muy bajas, vientos fuertes, nieve, radiación solar intensa.

- Los desiertos y zonas áridas: allí pocos organismos logran vida, pero los líquenes —especialmente en costras del suelo— estabilizan el terreno, retienen humedad y permiten que la vida avance.

- Ecosistemas extremos o recientemente perturbados: en rocas volcánicas, tras incendios, en superficies que parecen estériles —los líquenes marcan el inicio de la sucesión ecológica.

Algunos ejemplos destacados de líquenes y su simbiosis

1. Cladonia rangiferina — “Liquen de los renos”

Cladonia rangiferina, conocida también como liquen de los renos, es un liquen fruticoso de tonalidad clara perteneciente a la familia Cladoniaceae. Se desarrolla en regiones tanto frías como templadas, en entornos abiertos con buen drenaje. Su presencia es común en áreas de tundra y praderas alpinas, donde destaca por su notable resistencia a las bajas temperaturas.

Cladonia rangiferina. Crédito: https://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=63777

Puede sobrevivir meses congelado y reanudar su metabolismo al hidratarse.

- Tipo: Fruticuloso (ramificado, aspecto coralino o arbustivo).

- Micobionte: Cladonia (hongo ascomiceto).

- Fotobionte: Alga verde Trebouxia sp.

- Hábitat: Regiones árticas y subárticas; alimento principal del reno.

2. Xanthoria parietina — “Liquen amarillo de las tapias”

Xanthoria parietina es un hongo formador de líquenes común y ampliamente distribuido perteneciente a la familia Teloschistaceae. Conocido popularmente como liquen amarillo de las paredes (o de las tapias), liquen naranja común o liquen sol marino, este liquen foliáceo se caracteriza por su coloración intensa, que varía del amarillo al naranja, y por su gran capacidad de adaptación ambiental.

Xanthoria parietina. Crédito: https://media01.symbiota.org/media/lichens/Sharnoff_FieldObs/Xanthoria-parietin/Xanthoria-parietina_4_Sharnoff_1090_07.jpg

Se ha convertido en una de las especies de líquenes más estudiadas, aportando de manera significativa al conocimiento científico sobre la biología de los líquenes. A diferencia de muchas especies sensibles a la contaminación, X. parietina puede crecer en hábitats muy diversos —como rocas costeras, muros urbanos y cortezas de árboles— incluso en zonas con altos niveles de contaminación atmosférica y exceso de nitrógeno. Su estructura está formada por lóbulos pequeños y superpuestos que suelen medir menos de 8 cm de diámetro, con colores que van del naranja brillante en lugares soleados al amarillo verdoso en áreas sombreadas.

Como curiosidad, contiene parietina, un pigmento amarillo-anaranjado que actúa como protector solar frente a la radiación UV.

- Tipo: Foliáceo (en láminas aplanadas).

- Micobionte: Xanthoria parietina (ascomiceto).

- Fotobionte: Alga verde Trebouxia arboricola.

- Hábitat: Cortezas, rocas, tejados; común en ambientes urbanos y costeros.

3. Lobaria pulmonaria — “Pulmón de roble”

Lobaria pulmonaria, conocida también como pulmonaria, es un liquen epífito de gran tamaño compuesto por un hongo del filo Ascomycota y un alga verde, que coexisten en una relación simbiótica mutualista junto con una cianobacteria. Esta asociación involucra organismos pertenecientes a tres reinos diferentes.

Lobaria pulmonaria. Crédito: https://media01.symbiota.org/media/lichens/Lobariaceae/202109/Lobaria_pulmonaria_Mcmullin_1_1632386824.jpg

El liquen es muy sensible a la contaminación atmosférica y se ve afectado además por la pérdida de hábitat y las modificaciones en las prácticas forestales. Su población ha disminuido significativamente en toda Europa, y L. pulmonaria se considera una especie en peligro de extinción en muchas regiones.

Tradicionalmente ha tenido usos en la medicina herbal, y estudios científicos recientes han confirmado algunas de las propiedades medicinales de los extractos obtenidos de este liquen.

El nombre proviene de su forma lobulada, similar a pulmones, y de la antigua creencia de que curaba enfermedades pulmonares.

- Tipo: Foliáceo grande, verde oliváceo.

- Micobionte: Lobaria pulmonaria (ascomiceto).

- Fotobiontes:

- Alga verde Dictyochloropsis reticulata (fotosíntesis).

- Cianobacteria Nostoc sp. (fijación de nitrógeno).

- Hábitat: Bosques húmedos templados; indicador de pureza ambiental.

4. Usnea barbata — “Barba de viejo”

Usnea barbata es un liquen presente tanto en Europa como en América, que suele desarrollarse sobre árboles enfermos o en declive. La pérdida de follaje en estos árboles permite una mayor exposición a la luz y, por tanto, una fotosíntesis más eficiente por parte de las algas del liquen. Esto ha llevado a que algunos jardineros atribuyan erróneamente la enfermedad o defoliación del árbol a la presencia del liquen.

Usnea barbata. Crédito: https://www.asturnatura.com/fotografia/flora/usnea-barbata/4339.html

Su hábitat característico son las zonas montañosas boreales, especialmente los bosques oroboreo-montanos con alta humedad, precipitaciones abundantes y nieblas frecuentes, donde crece principalmente sobre ramas y ramillas de Picea. Es una especie extremadamente sensible a la contaminación atmosférica, particularmente al dióxido de azufre. En entornos adversos, como aquellos con elevados niveles de contaminación, su crecimiento puede limitarse a apenas unos pocos milímetros, si logra sobrevivir.

Produce ácido úsnico, con propiedades antibacterianas

- Tipo: Fruticuloso, colgante, de aspecto fibroso.

- Micobionte: Usnea barbata (ascomiceto).

- Fotobionte: Alga verde Trebouxia sp.

- Hábitat: Bosques húmedos y templados, colgando de ramas y troncos.

5. Rhizocarpon geographicum

El liquen geográfico (Rhizocarpon geograficum ) es una especie de liquen crustáceo reconocible por su peculiar patrón de crecimiento sobre superficies rocosas, que recuerda a la forma de un mapa. Su talo se adhiere firmemente al sustrato y forma pequeñas areolas de bordes bien definidos, que a menudo pueden unirse con las de líquenes similares.

Rhizocarpon geographicum. Crédito: https://i0.wp.com/elmedinaturaldelbages.cat/wp-content/uploads/2019/01/Rhizocarpon-geographicum.jpg?ssl=1

Presenta tonalidades características que van del amarillo al pardo, y en los bordes de las areolas suelen observarse zonas más oscuras correspondientes a los esporangios. Estos esporangios, de tipo peritecio, son producidos por el hongo Ascomycota que participa en la simbiosis.

Este liquen habita en una amplia variedad de entornos, desde regiones montañosas limpias y sin contaminación hasta zonas costeras. Debido a su gran sensibilidad a las condiciones ambientales, se emplea con frecuencia como bioindicador de la calidad del aire.

- Tipo: Costroso (adherido fuertemente al sustrato).

- Micobionte: Rhizocarpon geographicum (ascomiceto).

- Fotobionte: Alga verde Trebouxia sp.

- Hábitat: Rocas desnudas de alta montaña y regiones polares.

6. Peltigera canina — “Liquen de los perros”

Peltigera canina, conocida comúnmente como liquen de perro, es una especie de liquen foliáceo ampliamente distribuida perteneciente a la familia Peltigeraceae.

Peltigera canina. Crédito: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Peltigera/NIKB2006?full=1

Fija nitrógeno atmosférico, contribuyendo a enriquecer el suelo; el nombre proviene de su antigua aplicación contra la rabia canina.

- Tipo: Foliáceo.

- Micobionte: Peltigera canina (ascomiceto).

- Fotobionte: Cianobacteria Nostoc commune.

- Hábitat: Suelos húmedos, bordes de caminos, bosques templados.

7. Ramalina farinacea

La Ramalina farinacea es un ejemplo excepcional de simbiosis tripartita estable, donde el hongo asocia dos fotobiontes que funcionan en distintos rangos de humedad.

Ramalina farinacea. Crédito: http://www.stridvall.se/lichens/gallery/Ramalina/NIKA0186?full=0

- Tipo: Fruticuloso colgante.

- Micobionte: Ramalina farinacea (ascomiceto).

- Fotobiontes: Dos algas verdes Trebouxia distintas, coexistiendo en simbiosis.

- Hábitat: Troncos y ramas en zonas costeras o mediterráneas.

8. Cetraria islandica — “Musgo de Islandia”

Cetraria islandica, conocida comúnmente como liquen de Islandia, es una especie de liquen que habita en regiones frías y montañosas de Europa, tolerando largos periodos de desecación, y que se ha extendido desde Islandia hasta España. Suele desarrollarse en ambientes húmedos y frescos, como turberas, brezales y zonas boscosas. Se ha empleado históricamente como alimento y medicina (contra la tos y problemas digestivos).

Cetraria islandica. Crédito: https://es.wikipedia.org/wiki/Cetraria_islandica#/media/Archivo:Cetraria_islandica.jpg

- Tipo: Foliáceo.

- Micobionte: Cetraria islandica (ascomiceto).

- Fotobionte: Alga verde Trebouxia erici.

- Hábitat: Tundras y páramos árticos y alpinos.

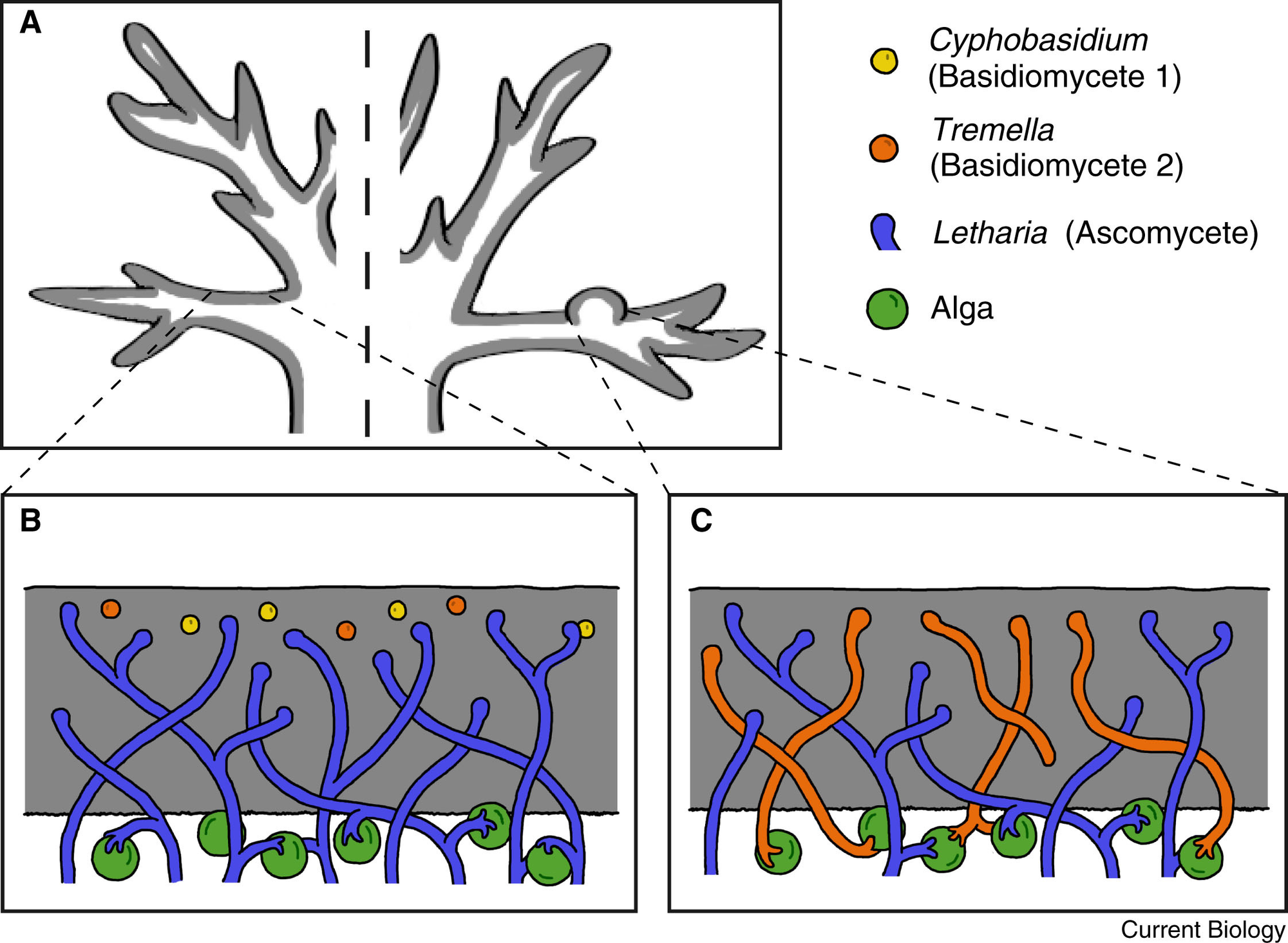

El liquen lobo (Letharia vulpina)

Durante siglos, los líquenes se han presentado como un ejemplo clásico de mutualismo simple: una unión entre un hongo (heterótrofo) y un alga o cianobacteria (fotótrofa). El hongo aporta estructura, retención de agua y minerales, mientras que el alga produce azúcares mediante fotosíntesis. Sin embargo, los avances recientes en biología molecular han demostrado que esta visión es demasiado simplista.

El liquen lobo, conocido por su color amarillo verdoso intenso y su distribución en bosques fríos y húmedos de Europa y Norteamérica, ha sido clave para descubrir que muchos líquenes son en realidad comunidades simbióticas de varios organismos, no solo dos.

Un estudio publicado en Current Biology (Tuovinen et al., 2023) analizó genéticamente muestras de Letharia vulpina y encontró algo sorprendente:

además del ascomiceto principal y del alga fotosintética, la mayoría de las muestras (86%) contenían ADN de al menos dos hongos basidiomicetos diferentes, uno de ellos perteneciente al género Tremella.

Una simbiosis de tres (o más) socios

Esto significa que el liquen lobo está formado por:

- 🧫 Un hongo ascomiceto → forma la estructura principal del talo.

- 🌱 Un alga verde (fotobionte) → realiza la fotosíntesis y aporta carbono.

- 🍄 Dos hongos basidiomicetos distintos, uno de ellos del grupo Tremella, que antes se creía un parásito, pero que parece estar integrado funcionalmente en la comunidad liquénica.

Este hallazgo sugiere que la relación simbiótica en los líquenes puede ser más cooperativa y dinámica de lo que se pensaba, con papeles compartidos en el metabolismo, la protección frente a la radiación o la regulación de la hidratación.

Una simbiosis líquen dinámica entre cuatro actores. Crédito: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)31668-3

Líquenes y cambio climático

Además de su valor biológico, los líquenes se han convertido en testigos sensibles del cambio climático y la contaminación atmosférica. A diferencia de las plantas, carecen de raíces y absorben directamente del aire el agua y los nutrientes que necesitan. Esto los hace altamente vulnerables a los contaminantes, como los óxidos de azufre, el ozono troposférico o los metales pesados. Cuando la calidad del aire empeora, muchas especies de líquenes desaparecen o se sustituyen por otras más tolerantes, lo que permite utilizarlos como bioindicadores de la salud ambiental.

En el contexto del cambio climático, los líquenes también ofrecen información valiosa. El aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de humedad están modificando su distribución: especies propias de climas fríos se están desplazando hacia altitudes mayores o latitudes más septentrionales. A la vez, algunas especies oportunistas, adaptadas al calor y la sequedad, se expanden en regiones antes inaccesibles. Estos cambios, registrados por ecólogos y naturalistas, revelan con precisión cómo las variaciones del clima afectan a los ecosistemas a largo plazo.

Observar un liquen puede parecer un acto trivial, pero en realidad es contemplar un sensor natural del planeta. Su presencia, color y abundancia nos hablan de la calidad del aire que respiramos y del ritmo con el que la Tierra se transforma. En tiempos de cambio climático, escuchar a estos centinelas silenciosos puede ayudarnos a entender —y quizá mitigar— el impacto de nuestras propias acciones sobre el entorno.

Para más información se recomiendan los siguientes recursos: https://www.conservacionvegetal.org/wp-content/uploads/2019/06/Conservacion_vegetal_20.pdf

Líquenes y cambio climático

Recursos:

https://www.uv.es/barreno/Medio_y_bioindicadores.pdf

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)31668-3

https://www.conservacionvegetal.org/wp-content/uploads/2019/06/Conservacion_vegetal_20.pdf

Líquenes y cambio climático